一般診療・

歯周病

GENERAL

- 興福歯科医院 ホーム

- 一般診療・歯周病

虫歯について

虫歯は、お口の中に存在する特定の虫歯菌によって引き起こされる歯の病気です。これらの虫歯菌は、歯の表面で糖分を利用して歯垢を生成し、それによって酸を放出することで歯を徐々に溶かしてしまいます。

通常、酸によって歯の表面が溶けても、唾液による再石灰化によって自然に修復されます。しかし、歯垢が長期間留まっていたり、頻繁に糖分を摂ったりすると、再石灰化だけでは歯の表面を修復できなくなり、穴があいてしまいます。

一度穴があくと、虫歯は急速に進行し、歯の内部にまで及びます。そして虫歯を放置すると、最終的には歯を失ってしまうこともあります。

「歯が黒く見える」「たまに痛いときがある」など少しでも異変を感じたら、できる限り早く受診して治療を受けましょう。また、虫歯にならないためにも、日ごろから丁寧に歯を磨くなど予防に努めることが大切です。

虫歯の進行と治療

-

CO(歯の表面が溶けはじめた状態)

- 症状

- COは「Caris Observation=要観察歯」の略を、初期段階の虫歯のことです。虫歯菌がエナメル質(歯の表面)を酸によって少しずつ溶かしはじめた段階で、エナメル質が白く濁ったように見えますが、まだ穴はあいていません。

- 治療

- 通常、この段階では治療が必要ありません。適切な歯磨き、歯のクリーニング、フッ素塗布などによって酸によって溶かされた部分が再石灰化するので、経過を観察します。

-

C1(エナメル質に穴があいた状態)

- 症状

- 虫歯菌によって、エナメル質に穴があいた状態です。COの段階の虫歯をそのままにし、酸の影響を受け続けると、再石灰化での修復が間に合わず穴があいてしまいます。穴があいた部分は黒っぽく見えますが、まだ痛みはほとんどありません。

- 治療

- 虫歯部分を削り、そこにレジン(プラスチック)を詰めて歯を修復します。エナメル質には感覚がないため、麻酔をせず治療できることもあります。早い段階で治療を開始することで、歯に与えるダメージを最小限に抑えられます。

-

C2(象牙質まで到達した状態)

- 症状

- エナメル質から侵蝕が進み、虫歯が象牙質に到達した段階です。象牙質には感覚があるため、冷たいものや甘いものに対して過敏に反応し、痛みを感じることがあります。

- 治療

- 局所麻酔をして虫歯部分を削り、詰め物で歯を修復します。虫歯の範囲が大きければ、被せ物で修復することもあります。象牙質は酸に対して弱いので、早急に治療する必要があります。

-

C3(歯髄まで到達した状態)

- 症状

- 虫歯が進行し、歯の中心にある歯髄(神経・血管の束)に到達した段階です。歯髄は虫歯菌によって炎症を起こし、強い痛みをともないます。この段階では、ズキンズキンと脈を打つような激しい痛みがある場合は、この歯髄まで虫歯が進行している可能性が高いです。

- 治療

- 虫歯部分の切削と根管治療が必要です。根管治療は、根管内部にある感染した歯髄を取り除き、洗浄・消毒し、無菌状態に保つ治療です。根管内部に再び虫歯菌が侵入しないようにするため、薬剤を詰め、被せ物で補います。

-

C4(歯の大部分を失った状態)

- 症状

- 歯の大部分が虫歯によって失われ、歯根のみが残る段階です。歯髄が壊死するため痛みはなくなりますが、歯根の先に膿が溜まることで強い痛みや口臭が発生することがあるため、放置せず処置を受ける必要があります。

- 治療

- 根の状態に応じて、根管治療や抜歯が必要です。抜歯した場合、インプラント、ブリッジ、入れ歯などで歯の機能性と審美性を回復する治療を行ないます

歯周病について

歯周病は、歯周病菌の塊である歯垢や歯石が歯の表面や歯周ポケット(歯と歯肉の境目)に溜まることによって、歯肉や歯槽骨(歯を支える骨)などが炎症を起こす病気です。初期段階では、歯肉の腫れや出血などが見られますが、病態が進行すると歯槽骨が破壊され、歯が揺れたり抜けたりすることがあります。

歯周病は、歯を失う最も一般的な原因の一つです。いったん破壊された歯肉や骨は、自然に元の状態に戻ることはありません。ご自身の歯を長持ちさせるためには、歯周病の進行を早急に阻止し、再発を予防する必要があります。

成人の約8割以上が歯周病になっているといわれていますが、ほとんどの場合痛みなどの明らかな自覚症状がないため、気づかず、進行させてしまうことがあります。

歯肉の腫れや出血などの症状が見られる場合は、速やかに歯科医院を受診しましょう。

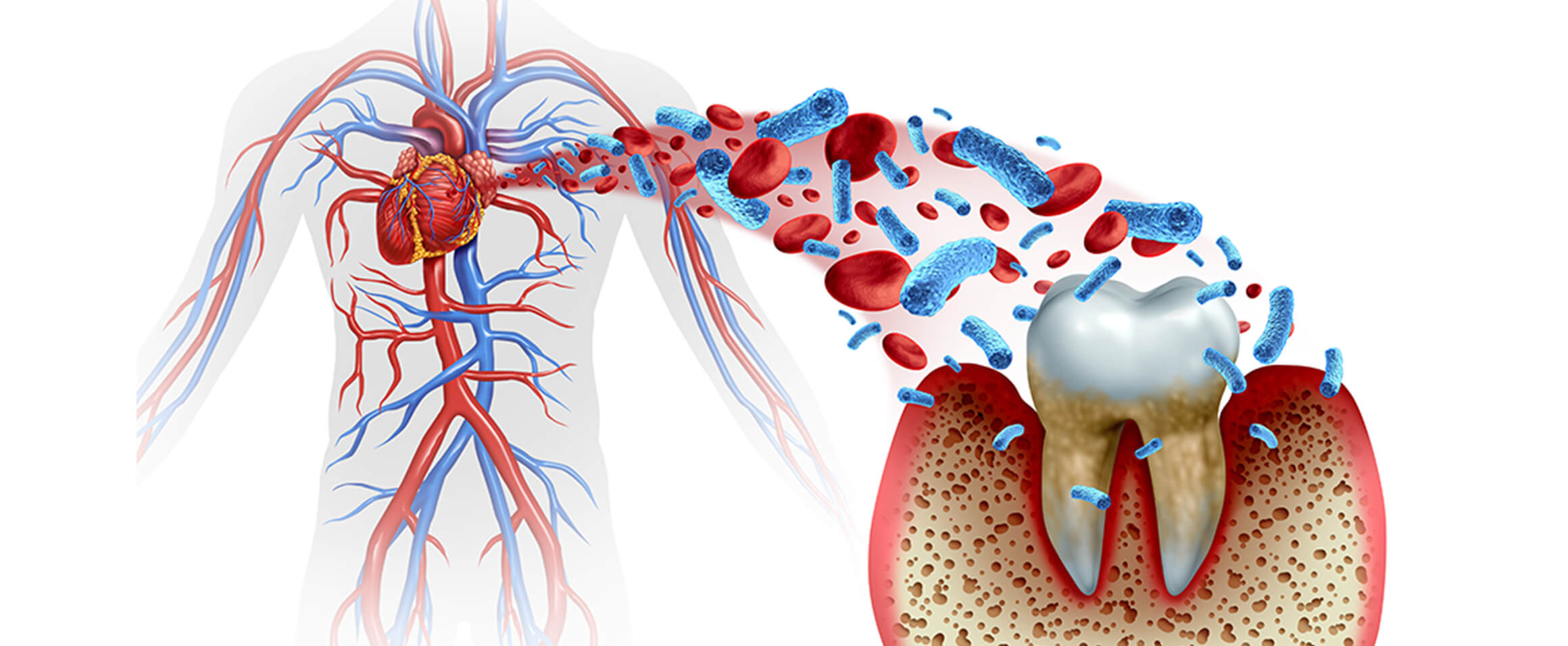

歯周病と全身疾患

歯周病はお口の病気ですが、じつは全身にも大きな影響を及ぼすことがわかっています。歯周病菌やその毒素が血液の中に入り込むことで全身に回ってしまい、糖尿病、動脈硬化、心臓疾患など全身疾患を引き起こしたり悪化させたりするリスクが高まるのです。妊娠中の方の場合は、早産や低体重児出産のリスクも高まります。

全身の健康を守るためにも、歯周病を早い段階で治療しておくことはたいへん重要です。また、日ごろからプラークコントロール(歯垢の制御)などの予防に努めることで、全身への悪影響を最小限に抑えることができます。

歯周病の進行と治療

-

歯肉炎

- 症状

- 歯周病の初期段階で、歯肉が少し腫れて赤みを帯びた状態です。歯周ポケットの深さは3mm以下です。歯を磨くとき出血することがありますが、自覚症状はほとんどありません。この段階では歯槽骨(歯を支える骨)には影響がありません。

- 治療

- 習慣的に適切な歯磨きを行なうことで、歯肉の状態を改善できます。

-

歯周炎(軽度)

- 症状

- 歯肉の腫れが続き、歯周ポケットが3mm程度まで深くなった状態です。歯槽骨などに影響が出はじめ、歯肉が下がってきて、知覚過敏の症状が現れることがあります。

- 治療

- 歯石を除去するためにスケーリングという処置を行ないます。

-

歯周炎(中度)

- 症状

- 歯肉の腫れが進行し、歯周ポケットの深さは4~7mmになった状態です。痛みが感じられるようになり、口臭も悪化します。歯槽骨や歯根膜(歯根部分の表面であるセメント質と歯槽骨とをつなぐ組織)などの歯周組織が破壊され、歯肉がさらに下がってきます。

- 治療

- スケーリングや、汚染された歯根の表面を削り取るルートプレーニングなどの処置を行ないます。

-

歯周炎(重度)

- 症状

- 歯槽骨の半分以上が破壊され、歯周ポケットの深さが8mm以上になり、歯が揺れて不安定になっている状態です。歯周ポケットが深くなり、歯肉の腫れや激しい痛みをともないます。食べ物をしっかりと噛めなくなり、放置すると歯が自然に抜けてしまいます。

- 治療

- 外科処置で歯垢や歯石を取り除くこともありますが、抜歯を検討することもあります。

メンテナンスについて

虫歯や歯周病でご自身の歯を失ってしまった場合、インプラントや入れ歯などで補うことができますが、やはり天然歯にはかないません。

虫歯や歯周病を防ぎ、いつまでもご自身の歯を残すためにも、日ごろから丁寧に歯を磨くなどセルフケアに尽力することが大切です。また、プロケアとして、歯科医院で2~6ヵ月に1回定期メンテナンスを受け、クリーニング、歯磨き指導などを受けましょう。定期メンテナンスを受けていれば、お口の病気を早い段階で発見・治療できます。

生涯にわたりお口と全身の健康を維持するためにも、メンテナンスは重要です。

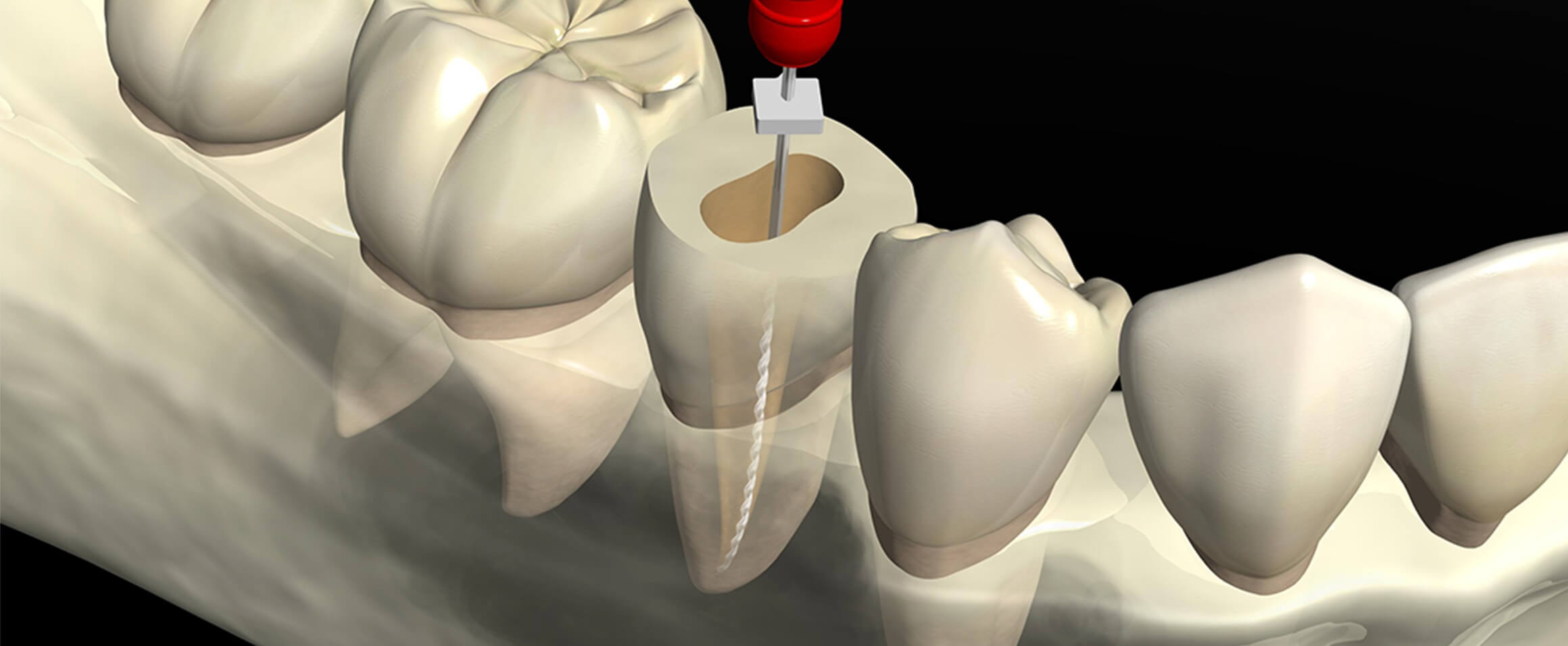

根管治療

重度の虫歯になり、歯髄(神経・血管の束)まで虫歯菌が感染した場合、できる限り歯を残せるよう行なうのが根管治療です。根管治療で大切なのは、感染した歯髄を丁寧に取り除き、根管内を無菌状態に保つことです。その後、再感染を防ぐために薬剤で根管を密封します。

しかし、根管内は複雑な構造をしており視認性に乏しいため、歯髄の取り残しなどがあった場合、再感染するリスクが高まってしまいます。当院ではマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使い、拡大視野のもとで治療を行なうことで、安全性と精度の向上に努めています。

その他の治療

三叉神経痛

三叉神経(顔面の感覚を脳に伝達する神経)で痛みを感じる病気で、神経が血管によって圧迫されて起こるとされています。症状としては、発作的な激痛、歯磨きなどの軽い刺激による痛みなどが左右片側のみで起こり、歯が痛くなることもあるため、虫歯と思って受診される方もいらっしゃいます。

顔面の痛みがありましたら、まずは当院を受診ください。検査や診断を行ない、適切な治療を検討してまいります。

審美歯科治療・セラミック治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 審美的歯科治療としてセラミック治療を行なう場合、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 事前に根管治療(神経の処置)やコア(土台)の処置が必要となることがあります。

- 治療では歯を削ることがあります。また、知覚過敏を発症することがあります。

- 抜髄(神経の処置)や抜歯が必要になることがあります。

- 抜歯や外科処置をともなう場合、出血や腫脹(しゅちょう)を生じることがあります。

- 治療で歯肉を移植する場合、二次的な出血・疼痛・腫脹(しゅちょう)が見られることがあります。

- 治療後、自発痛、咬合痛、冷温水痛を生じることがあります。

- 歯ぎしり・食いしばりなどの癖や噛み合わせによっては、補綴物が破損することがあります。

- セラミック製の補綴物は、金属製の補綴物よりも歯を削る量が多くなることがあります。

- 噛み合わせ・歯ぎしりの強い方は、セラミックの破損を防止するため、マウスピースをおすすめすることがあります。

歯周病治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

- 治療に対して患者さまが協力的でない場合は、改善に時間がかかり、治療期間・回数が増えることがあります。

- 歯周病の基本治療で改善しないときには、外科的歯周治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

- 治療後歯肉が下がることがあります。

- 治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

根管治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 治療内容によっては保険診療となりますが、機能性を重視する場合は自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 根管治療を行なうと、歯の構造が筒状になるため、歯が破折しやすくなります。

- 再度根管治療を行なうとさらに根管壁が薄くなり、より歯が破折しやすくなりますが、コア(土台)と被せ物を接着力に優れたセメントで接着し、歯・コア・被せ物を一体化させることで、破折のリスクを抑えられます。

- 再度根管治療を行なっても、予後が悪くなってしまうことがあります。このような場合は、外科的な治療で対応することがあります。

三叉神経痛の診断にともなう一般的なリスク・副作用

- 基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 三叉神経痛を引き起こす原因は、多くの場合血管による神経の圧迫ですが、診断、治療が困難になることがあります。